近日,上海知識產權法院審結原告法國拉菲羅斯柴爾德酒莊與被告保醇公司、保正公司侵害商標權糾紛一案,判決兩被告立即停止對原告享有的"LAFITE"注冊商標專用權的侵害,立即停止使用與"拉菲"近似的"拉菲特"標識,在《中國工商報》上刊登聲明消除影響,并共同賠償原告包括合理費用在內的經濟損失人民幣200萬元。

1997年10月,原告向國家商標局申請的"LAFITE"商標獲準注冊,至今有效。

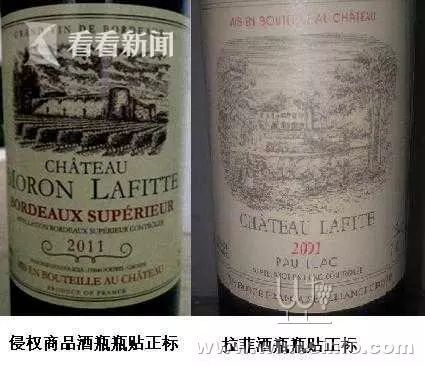

2015年5月,原告發現兩被告大量進口、銷售帶有"CHATEAU MORON LAFITTE""拉菲特莊園"標識的葡萄酒,前一標識使用于瓶貼正標,其中包含的"LAFITTE",與原告"LAFITE"注冊商標僅一個字母之差,后一標識使用于瓶貼背標,其中包含的"拉菲特",與可以被認定為原告未注冊馳名商標的"拉菲"構成近似。

原告向法院提起訴訟,認為"拉菲"作為原告注冊商標"LAFITE"的音譯,經過在中國的大量宣傳和使用,已經具有極高的知名度和影響力,專門指代原告以及原告所生產的葡萄酒商品。"拉菲"已經與原告以及原告所生產的葡萄酒商品形成穩定的、唯一的對應關系。雖然"拉菲"商標在2017年3月已獲準注冊,但本案被訴侵權行為發生在此之前,故請求法院對被訴侵權行為發生時未獲注冊的"拉菲"商標認定為原告的未注冊馳名商標。同時,請求法院判令兩被告停止侵權、刊登聲明消除影響,并連帶賠償原告經濟損失以及為制止侵權行為支付的合理支出共計人民幣500萬元,

被告保醇公司、保正公司共同辯稱,"拉菲"遠未達到未注冊馳名商標的程度,法院不應亦沒有必要對其予以認定,原告無權禁止被告保醇公司使用"拉菲特"標識。被告保醇公司進口并銷售的葡萄酒瓶貼上使用的標識與原告的涉案注冊商標既不相同也不近似,不會使消費者對商品的來源產生混淆,故不構成對原告商標權的侵犯。